Conferencia presentada en Voces del Extremo 2019- Poesía y Harragas (Moguer, Huelva, Sur de Europa, 24 de julio de 2019)

Por Paco Gómez Nadal

Quizá el único sentido de todo lo que yo pueda plantear ahora es identificar dónde está el afuera; dónde, el adentro. Desde dónde escribimos ¿Podemos denominar harragas a aquellos que no somos y que habitan el afuera deseosos de jugarse la vida para estar en este adentro? O… ¿somos harragas domesticados que un día logramos pasar las fronteras invisibles que cosen este adentro fronterizo o que, simplemente, no somos conscientes de que estamos en el afuera del adentro?

Desde hace años cargo un arma de destrucción íntima, un espejo que utilizo de forma compulsiva no para nombrar las últimas arrugas de mi rostro, sino para identificar las peores marcas de mi estirpe. Nuestra palabra, mi palabra, está cargada de colonialidad porque yo, nosotros somos los herederos sin poder del colonialismo.

Voy a definir de forma somera algunos términos clave: colonialidad, privilegios, universalismo, territorialidad, comunalidad. No creo que haya duda sobre el significado de colonialismo, esa estrategia de ocupación y usurpación planetaria que explica lo que hoy es Europa y que ha sido la base de la implantación planetaria de un régimen de jerarquías que hasta hoy opera perfectamente engrasado.

Esas jerarquías conforman lo que voy a nombrar varias veces como colonialidad. La colonialidad del poder es la superestructura que deja el colonialismo occidental, racial, patriarcal, eurocentrado y capitalista (pleonasmo tras pleonasmo) en los territorios colonizados y –algo muy importante- en las masas de los territorios colonizadores, deseosas de comprar ‘la verdad’ de las élites una vez desarticuladas las resistencias en el vientre del imperio.

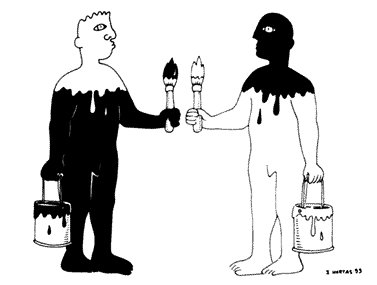

Rescatando a Frantz Fannon, el intelectual y activista anticolonial de Martinica, podríamos resumir esa superestructura en la división planetaria entre la zona del ser y la del no ser. El puertorriqueño Ramón Grosfoguel lo explica así: “La zona del ser y no ser no es un lugar geográfico específico sino una posicionalidad en relaciones raciales de poder que ocurre a escala global entre centros y periferias, pero que también ocurre a escala nacional y local contra diversos grupos racialmente inferiorizados. Existen zonas del ser y no‐ser a escala global entre centros occidentalizados y periferias no‐occidentales (colonialidad global) pero también existen zonas del ser y no‐ser tanto al interior de los centros metropolitanos como también dentro de las periferias (colonialismo interno). La zona del no‐ser dentro de un país sería la zona del colonialismo interno”.

Es clave entender que las opresiones –de clase, de genero o la sexualidad- no operan igual en la zona del ser y en la del no ser. En la zona del ser los conflictos entre y con las élites no son de carácter racial, por lo que los seres oprimidos comparten algunos privilegios, que parten del derecho y de los discursos emancipadores de la llamada ilustración. En la zona del ser suele haber negociación y resolución de conflictos. Pero en la zona del no ser, los conflictos de clase, género y sexualidad están articulados por la opresión racial y eso significa que se gestionan siempre por métodos violentos y de apropiación.

Cuando la palabra está publicada, cuando es escuchada más allá de la hoguera o del hogar, la palabra habita la zona del ser y eso comporta una responsabilidad brutal. ¿Qué actitud mantengo cuando formo parte de la zona en donde se firman los decretos de la necropolítica?, ¿escribo para tranquilizar mi conciencia, para sustituir la acción por la palabra?, ¿escribo, como dicen los autores de renombre, porque… es una ‘necesidad’ que me arde dentro?, ¿escribo para acumular likes en las redes sociales?, ¿para trascender?, ¿escribo para formar parte de la legión de escribidores bienpensantes?, ¿escribo para reventar el sistema?, ¿escribo para retar al pensamiento dominante?, ¿escribo para representar –y así pensar- los otros mundos posibles?, ¿para qué?, ¿para quién escribo?, ¿cómo, qué, para quién pero-ante todo- para qué escribo cuando lo hago desde el privilegio del que –a veces- no soy consciente?

Cargar el espejo de los privilegios es fundamental para habitar y escribir en la zona del ser con la fuerza capaz de tejer los lazos imprescindibles con la zona del no ser.

Los privilegios, de hecho, son el segundo asunto de relevancia esta mañana. Todas las que estamos aquí, en mayor o menor medida, somos sujetos de privilegios. Cuando pongo frente a mi el espejo veo a un hombre –privilegio del privilegio-, blanco, heterosexual, de cultura cristiana, de formación capitalista… No todas acumulamos los mismos privilegios, pero cargamos una racilización, un código de género, una condición de clase social, una epigenética cultural que determina desde dónde y para qué escribimos.

La gracia de las superestructuras es que están naturalizadas. Es decir: no siempre somos conscientes de que las cargamos, de que somos ellas como-si-pudiéramos-no-serlo. Para eso el espejo: para revisar de forma minuciosa la semántica, la gramática y los espacios donde ponemos en juego nuestra palabra. No se trata de entrar al debate de lo políticamente correcto, sino de habitar lo políticamente ético, transformador y descolonizador. Como plantea el historiador y sindicalista andaluz Javier García Fernández en ‘Descolonizar Europa’, “se trataría [al escribir] de construir no tanto un espacio de cuerpos que producen voces, sino un espacio de voces que terminan por construir cuerpos, esto es, soñar palabras que nos hagan construir lugares, pensar la Historia como motor de la Historia. La cuestión –sigue García- sería cómo pensar la manera en la que los tejidos de palabras vivas dan lugar a verdades no absolutas, sino encarnadas. Verdades de las tierras, no de los cielos”. Y la tierra, añado yo, no entiende de privilegios.

(…) Uno de los privilegios naturalizado en esta Europa autoreferencial y fagocitadora de la diversidad es el del Universalismo, el de ‘nombrar al mundo’. Europa, desde el siglo XVI, se ha arrogado el poder de determinar qué es lo ‘universal’. Es Europa la que edita enciclopedias de arte universal, es la que decide cuáles son los derechos universales… Cada vez que algo es calificado con el adjetivo de ‘universal’… yo saco el revolver. El universalismo es el resultado de una Modernidad pretenciosa que definió qué era cultura, qué era progreso, a qué denominar desarrollo… El universalismo es el gran proyecto cultural para ‘civilizar’ a quién no era funcional al proyecto de las élites europeas. Una vez nombrado ‘lo universal’, todo lo demás queda en el afuera. Es la marcación abismal de la brecha entre civilización o barbarie. Escribir desde la barbarie, o desde un nuevo tipo de barbarismo ilustrado, permitiría acabar con las tentaciones universalizadoras, esas que pasan por el tamiz de ‘nuestros’ valores (¿Nuestros, unos valores de las élites convertidos en narrativa hegemónica?) todo lo que ocurre en el afuera del espacio eurocentrado. La propuesta, de algún modo, sería la de habitar en una especie de esquizofrenia política y narrativa: estar adentro y escribir desde un afuera siempre en tensión y conflicto con ese adentro. Habitar el espacio del ser despojándonos del privilegio de nombrar el mundo para dejarnos permear por el barbarismo extirpado por la Modernidad y la Ilustración.

Hay términos que tienen el poder de expulsar al afuera de la historia a millones de seres humanos: Raza, Desarrollo, Modernidad o Globalización son algunos de ellos. La globalización es la última ficción creada por el universalismo eurocentrado capitalista, pero no es difícil verle las vergüenzas. Como explica el brasileiro Renato Ortiz: “La flexibilidad del capitalismo no se identifica por la libertad de las partes, por la democratización de la cultura; las jerarquías permanecen, más rearticuladas, redefinidas; la hegemonía adquiere por tanto otra expresión, confiriendo a los países centrales una posición privilegiada en un mundo punteado por las diferencias–desigualdades profundas”.

Descolonizar el lenguaje contemplaría, por tanto, redefinir el diccionario universalista construido por las élites intelectuales europeas –esas que Eduard Said desnudó en Cultura e Imperialismo, esas que dirigen Institutos Cervantes-. Lo demás, es complicidad rampante. (Paréntesis: acuerdo Instituto Cervantes y Ejército)

La barbarie –o el anti universalismo civilizador- tienen mucho que ver con la territorialidad. La Modernidad eurocentrada nos ha instalado en la ficción del tiempo desconectado del espacio. En la película Lucy, en 2014, Luc Besson, hace decir a una protagonista capaz de utilizar el 90% de su cerebro y, por tanto, de entender el todo: “El tiempo es lo único que da legitimidad a la existencia (…) sin él no existiríamos”. El espacio, el territorio es la dimensión perdedora de la Modernidad.

Creemos escribir sin fronteras y, por tanto, escribimos con vocación de perpetuidad temporal y con absoluta desconexión territorial. Si la colonialidad del poder capitalista nos ha forzado a procesos de migración de origen laboral, político o bélico, desarraigando al ser de su espacio e instalándolo en el puesto laboral, escribir de manera decolonial supone regresar a la conexión con el territorio.

Escribió el poeta navarro Javier Velaza hace ya casi dos décadas:

“Somos los arrancados.

Un tirón seco y cruel nos descuajó un mal día

Y fuimos arrojados sobre un terreno estéril

En tiempo de barbecho

Eso es todo

Lo saben

las piedras –y lo callan-

los ríos –que lo ahogan-

el silencio –y lo grita con sus bocas de muro-

Eso es todo, os lo digo.

Somos los arrancados.

¿Quién tiró de nosotros y por qué? ¿Qué retoños

quiso privilegiar rasgándonos de cuajo?

¿Qué atrocidad de poda fue aquella y en qué estío

brutal se practicó?

Somos los arrancados.

No tenemos raíz;

Por más que nos hinquemos en diferentes humus,

Ninguno nos ahíja, porque somos sin tierra,

Porque lo erradicado carece de plantío.

Somos los arrancados”

Somos los arrancados, sí, es verdad, pero hay gente que aún sabe cuidar sus raíces, identificar su territorialidad y conectarla con el ahora. No es nostalgia de lo que no hemos sido ni de lo que algún día fuimos, sino la capacidad de decolonizar la palabra para saber que en el territorio hay una carga de dignidad política abrumadora y una real posibilidad de resistencia, siendo la resistencia, únicamente, la capacidad de imaginar futuros diferentes a los propuestos por el pensamiento dominante.

Y donde hay territorialidad encarnada, hay comunalidad. Descolonizar la palabra es retejer los lazos comunitarios: la identidad, la pertenencia, el sentido sólo se logran en la compleja y siempre desproporcionada ecuación entre territorio y comunidad.

La comunidad podría confundirse, simplemente, con un grupo humanos. La comunidad de Voces del Extremo, por ejemplo, pero la comunalidad es un valor mucho más profundo, es ese espacio –que no siempre requiere de territorio físico pero sí de lugar compartido- donde se impone la afinidad, los cuidados mutuos, el abandono del yo para entregarse al nosotras, el bien común por encima del bienestar individual, la defensa de lo colectivo más allá de la obsesión capitalista occidental por el sacrosanto espacio privado. Descolonizar la palabra sería, creo yo, una renuncia a escribir para uno, para escribir con/para/por/junto a/ desde “las otras” con las que construimos el sentimiento de comunalidad. Descolonizar la palabra sería, quizá, no ser Moderna, no ser cool, no tener éxito, no tener likes, no buscar el aplauso, no anclarse en los tópicos universales, no escribir al amor romántico, ni a la depresión individual, no ensalzar el tiempo presente aislado del pasado, no abonar los futuros cacareados y no entrar en las modas liberales, ni siquiera en las modas progres. Escribir desde una posición decolonial sería renunciar al nombre, al prestigio de poeta, a las palmaditas en la espalda, para apostar por el alma, el respeto de las compañeras, el abrazo del hermano o la hermana de la comunidad.

Descolonizar la palabra es imaginar y construir un occidente no occidentalista (como proponía con dudas Said), deconstruir antes de destruir, renunciar a la nación para acoger el territorio, identificar de ‘quién’ eres (como escribiera Isabel Martín: “de la Damiana, la de Mariquita Simón López y del tío de Diego de la tía Damiana […] la hermana de María, la sobrina de Simón, Felipe y Ana. La de Tata Beatriz y el tito Andrés el Bolero. La prima del ‘Chapa’, el Juan y el Miguelito [de la Tata]), reclamar con ‘quién’ quieres ser, qué palabras y qué seres poblarán el futuro que estás imaginando, sin recetas únicas o universales, sin trincheras planetarias, sin ampulosidad ni egolatría.

Descolonizar la palabra es una misión extremadamente compleja no porque signifique despatriarcalizar la palabra, desracializar la palabra, descapitalizar la palabra –que lo significa- sino porque para hacer todo eso… primero hay que trabajar en despatriarcalizar, desracializar, descapitalizar al ser y eso, queridas y queridos poetas, es mucho más complicado. Mi recomendación, ya habéis escuchado, es sencilla. Cargar un espejito, pequeño, humilde, poderoso. Un espejo que nos devuelva la imagen colonizada para, desde ella, empezar a deconstruir sabiendo que el camino va a ser errático, doloroso a veces, gozoso siempre que seamos conscientes del tránsito.

Dejadme que antes de terminar os regale un poema del martiniqués Aimé Césaire:

Lejos de los días pasados

pueblo mío

cuando

lejos de los días pasados

renazca una cabeza bien puesta sobre

tus hombros

reanuda

la palabra

despide a los traidores

y a los amos

recobrarás el pan y la tierra bendita

tierra restituida

cuando

cuando dejes de ser un juguete sombrío

en el carnaval de los otros

o en los campos ajenos

el espantapájaros desechado

mañana

cuando mañana pueblo mío

la derrota del mercenario

termine en fiesta

la vergüenza de occidente se quedará

en el corazón de la caña

pueblo despierta del mal sueño

pueblo de abismo remotos

pueblo de pesadillas dominantes

pueblo noctámbulo amante del trueno furioso

mañana estarás muy alto muy dulce muy

crecido

y a la marejada tormentosa de las tierras

sucederá el arado saludable con otra tempestad